通过控制氧化反应时间和超声波处理,制备了含氧量(分数,下同)分别为19.15%,25.43%和32.30%的氧化石墨烯(GO)纳米片层分散液,研究了不同含氧量GO纳米片层对水泥水化晶体和胶砂力学性能的影响.结果表明:含氧量为25.43%的GO纳米片层能够水泥水化反应形成规整的花状晶体,同时使得胶砂的拉伸强度和抗折强度显著提高.阐述了GO纳米片层调控水泥水化晶体的作用机理,认为GO纳米片层对水泥水化晶体的形成具有模板作用.

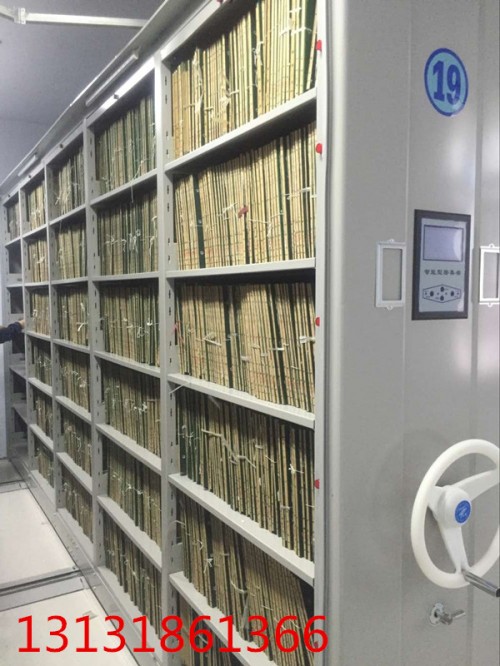

密集架的用途已不仅仅局限于档案资料的储存。

更多的适用于法院、检察院、、大型商场,学校,企业单位资料室、样品室等存放图书资料、档案资料、 档案财务凭证、货物的新型储物设备。与式书架、货架、档案柜相比,现在密集架更适用于现在都市率的办公环境。

很多人都在用智能密集柜,那么智能密集柜有什么特点呢?首先知道能密集柜可以很方便的起来,它是可单列或多列一起在导轨上行走,所以这样的话,每列具有手刹制动装置(自锁柄)。如果你不会操作,那么如果是自锁柄在OFF位置时,架体不能,在ON位置时,架体可,每列架体的侧面板上有标签框,这样的话,当列底务上有防倒装置,而每个组合箱体的前后各一列装有总锁,那么用于整体的锁闭,起到保密作用,导轨的端部安装限位装置。

通过分析Autoclam透气性方法测试原理,研究了测试参数设置对混凝土透气系数测试精度的影响,提出了影响测试精度的主要因素.结果表明:测试时间和测试压力的变化对混凝土透气系数影响较小,而增大测试面积或减小测试腔体体积能够有效提高混凝土透气系数的测试精度;改进后的Autoclam测试方法能够有效区分"低水胶比、高密实度"混凝土的渗透性差别.采用3种不同品种和标号的沥青进行发泡试验,分析了采用膨胀率、半衰期评价沥青发泡性能存在的问题,探讨了发泡指数的计算方法及其作为沥青发泡性能评价指标的适用性.结果表明:并非沥青温度越高其发泡性能越好;以膨胀率、半衰期指标设计发泡用水量缺乏理论依据;采用不同回归方程对沥青泡沫衰变过程进行两阶段拟合,可获得较为准确的发泡指数,但并非发泡指数越大,沥青发泡性能越好,发泡指数应与膨胀率、半衰期结合用于沥青发泡性能的评价与设计.基于研究成果,提出了沥青发泡性能的设计方法.

顺时针或逆时针方向摇动手柄,活动架将在轨道上稳行走,档相邻二架体距离移至一定位置时(有足够 位置存取资料),顺时针转动两列架体的自锁柄至OFF位置,此时再摇动手柄,二架体不能再,然后进入架体间存取资料(如转动自锁柄时不能锁定架 体,可稍稍转动手轮至能拉动自锁柄,不能强行锁定,以免给自锁柄扳断或损坏自锁装置)。

新闻:吴忠油画密集架升级—密集柜安装

制备出带有壁厚减薄缺陷的钢管,研究了玻璃纤维复合材料环向补强对钢管抗内压性能的影响。结果表明,缺陷面积决定复合材料的补强面积,复合材料补强边界宽度超过缺陷轴向长度的80%时,补果较好,时复合材料断裂,可充分发挥其性能;通过合理的设计,补强钢管的短时压力大于30MPa,达到无缺陷钢筒压力水,同时疲劳次数大于15000次,补果优异。为了研究影响聚合物颗粒在水泥表面吸附行为的因素,测试了掺乳液前后新拌浆体zeta电位随时间的变化,并研究了乳液类型及聚灰比(mL/mC)对水泥粒子吸附乳液中聚合物颗粒(简称乳液颗粒)的影响.结果表明:水泥粒子会吸附乳液颗粒,阴离子型乳液颗粒较非离子型乳液颗粒更易被水泥粒子吸附;随聚灰比的,水泥粒子对乳液颗粒的吸附量有一个值,且乳液颗粒在水泥表面的吸附是单层的.

1、密集架行走机构为链条传动,当架体使用一段时间后,可打开下层层板,给链轮及轴承加注润滑油。

2、安装密集架的库房应干燥通风。

3、架体表面不允许阳光长时间照射。

4、应保持导轨沟槽清洁干净、无杂物堵塞。

5、喷塑表面严禁用、高度酒精、松香水、香蕉水擦洗

新闻:吴忠油画密集架升级—密集柜安装

设计了具有紫外光辐照引发自蔓延固化特性的脂环族环氧树脂(CEP)与有机硅树脂(ES)的混合树脂体系(CEPES),并以它们为基体实现了碳纤维增强复合材料的快速光固化。研究了以光固化碳纤维复合材料为补片粘接修理金属损伤结构的影响因素。结果表明,有机硅树脂的引入不仅可以有效提高粘接修理的效果,而且可以改善粘接修理结构的耐湿热性能,当ES的比为20%~30%时,粘接修理结构具有的承载能力;适当复合材料补片的长度和层数可以有效提高粘接修理的效果;双面贴补修理比单面贴补修理具有更好的粘接修理效率。总结回顾了复合材料连接技术的研究现状。分别阐述了机械连接、胶接和混合连接的连接形式、优缺点、适用领域以及发展前景。结果表明:复合材料的机械连接具有较强的抗层间剪切能力和抗剥离性能,适合于承受重载载荷;胶接由于质轻、连接效率高,且适宜薄壁复杂结构件,是一种实用且低成本的连接工艺;二者配合使用的混合连接兼具机械连接的可靠、便于拆装,以及胶接的抗恶劣环境、可连接异质件的优点。后得出复合材料连接技术在未来将向着结构一体化方向发展的结论。